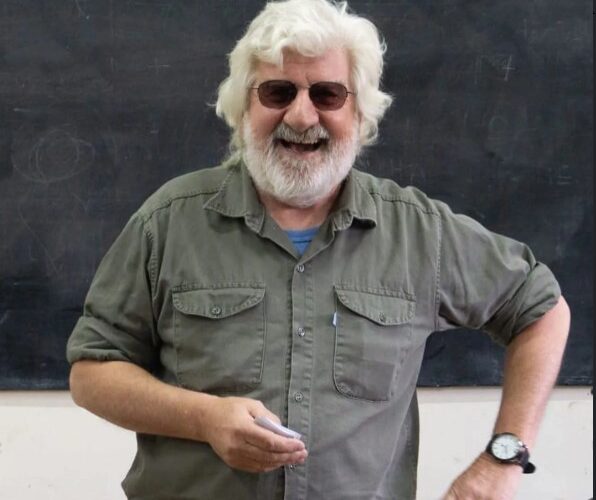

La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) expresó “con profundo pesar el fallecimiento del licenciado César Ricciardino, docente y referente de las carreras de Ciencias Sociales de nuestra casa de estudios”.

También el Frente Uader Entre Ríos saludó al “Topo” Ricciardino. “El Topo fue parte de una generación que soñó con transformar el mundo y pagó con cárcel y persecución ese compromiso. Sobreviviente de la dictadura y hermano del “Colo” Luis Ricciardino, detenido-desaparecido en 1976, supo transformar el dolor en palabra, investigación y enseñanza. Su libro Imaginación y prisión se convirtió en un testimonio imprescindible sobre la resistencia política en la cárcel de Coronda, y desde allí nos legó una pedagogía de la dignidad, del coraje y de la imaginación como formas de lucha”.

En el año 2002, El Diario, de Paraná, publicó el siguiente perfil de Ricciardino:

—A mí me afanaron toda la juventud. Entré cuando tenía 17 y salí con 25 años.

César Ricciardino arma su primer cigarro, mira a su alrededor y respira hondo. Es tardenoche de un miércoles que se apaga silencioso y otoñal, y mientras en una salita contigua de la casa donde vive, en Francisco Beyró al 1200, dos personas miran por TV la historia de Bandana, de este lado, vidrio de por medio, Ricciardino hojea los años de plomo de la dictadura vistos desde la celda de un penal.

Las hojas de su historia personal se remontan a sus épocas de pibe, cuando ni siquiera había terminado la escuela primaria y ya se declaraba militante. Esa historia siguió en el secundario, y se estrelló después con la represión pre y post golpe de Estado de 1976. Una historia, la de César, que se escribió en un calabozo. Y de donde pudo salir para contarla.

Otros, treinta mil argentinos, no.

Militante precoz

Ricciardino era militante en los 70, de los que conjugaban postura política, compromiso y trabajo, metido en medio de los grupos juveniles católicos de su pueblo natal, Rafaela.

En eso andaba, colgado del brazo de su hermano Luis, dos años mayor que él y mentor de su pasión por la historia, hasta que el aire en el país se volvió espeso, las calles escenario de una cacería y la militancia, un bumerang.

Era octubre de 1975, año de gobierno de Isabel Perón, de señorío de la guardia del terror, la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Era ese año cuando el joven César cae preso.

—En esos años, el que no militaba era considerado, como ahora, un careta, un tilingo, un fashion. Yo me enganché de muy pibe con la militancia. Recuerdo que estando todavía en la primaria, una vez quise salir con un grupo de la jotapé a hacer algunas pintadas, y mi hermano Luis, que ahora está desaparecido, no me dejó. Decía que era muy chico todavía para eso. Pero después empecé a acompañarlos, hasta los años 74 y 75, cuando la militancia se enfrentaba con el proceso represivo que se estaba incubando en el país, y que desembocaría en la dictadura del 76.

El hermano perdido

De adolescente fue alumno aplicado. Y de grande también. En el Colegio Nacional de Rafaela, donde no pudo terminar su quinto año, era primera escolta de la Bandera, y no bien salió del penal se metió con los libros, una pasión que hasta hoy le dura. Lo liberaron en noviembre, y en diciembre ya estaba metiendo seis materias como alumno libre. Después, ingresó al Profesorado de Historia, y salió con el título bajo el brazo.

—A mí siempre me quedó eso de vincular mi vida con la de mi hermano. Quizá por eso yo también estudié Historia.

El hermano Luis era estudiante de Historia; estaba en la Universidad del Litoral. Por su militancia lo persiguió la Triple A, y terminó desaparecido, un mes antes del comienzo de la dictadura del 76. Luis era un muchacho de 20 años entonces.

Ese fue un golpe del que la familia tardó en recuperarse. Los papás Angelita y Anselmo, muerto hace dos años, siempre llevaron el sollozo en las entrañas.

—Es una cuestión que está siempre presente. La gran diferencia entre tener un familiar muerto y uno desaparecido es la imposibilidad del luto social. No tenés un lugar dónde llevarle flores, dónde ir a llorarlo. Eso es lo más terrible, y mis viejos lo sufrieron mucho.

Recuerdos de la muerte

Tenía apenas 17 años cuando lo detuvieron, y por eso debió “esperar” un año en la Alcaidía de los Tribunales de Santa Fe hasta que cumplió los 18 y fue llevado a la cárcel de Coronda. Estuvo hasta noviembre de 1982 detenido a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, y cuando salió, ya con la dictadura en retirada y el asomo de la democracia, pudo pisar las calles nuevamente. Aunque durante todo un año, con sus días y sus noches, sus soles y sus lunas, estuvo bajo libertad vigilada.

—Estuve preso desde el 14 de octubre de 1975 hasta el 22 de noviembre de 1982. Mucho tiempo fue.

Dice ahora Ricciardino, 44 años, adoptado en Paraná, a punto de conseguir una licenciatura en Historia y empeñado en entender los cómo y los porqué de aquel pedazo de su vida que pasó entre rejas. En eso está ahora, en la elaboración de una tesis que lo llevará a transitar de nuevo aquellos años, aquel lugar, revisitar emociones, añorar tantos compañeros de encierro.

La cárcel

Dice que esa idea de entender qué pasó en esos años de cierro y horror nació en la cárcel, entre el oprobio, la censura y el quiebre emocional. Las piezas de ese rompecabezas las pudo juntar después de mucho tiempo, y serán la base de su tesis de licenciatura en Historia.

Y es curioso lo que cuenta.

—En la cárcel tratamos de reproducir toda nuestra organización, nuestra forma de vida. Era como una especie de principio organizativo, y a la vez de supervivencia. Porque aunque cuando yo llegué había algunos derechos para los internos, pero cuando se inició la dictadura prohibieron la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Estuvimos mucho tiempo en celdas celulares. No podíamos escribir, no podíamos siquiera tener un juego de ajedrez. Es decir, no te permitían hacer pequeñas cosas como para matar el tiempo; nada de eso se podía. Pero uno, igual, en forma clandestina, se inventaba formas de distracción, como el juego del ajedrez formando las distintas piezas con migas de pan. Era tal el aislamiento que hubo compañeros de celdas a los que sólo los conocía por el timbre de voz y el apodo, y pasaron muchos años hasta que les pude ver las caras.

De eso se trataba, dice, unos cuantos años después de haber salido de aquel infierno.

—La dictadura es, a mi entender, fue un sistema que vino a hacer una especie de venganza histórica de lo que había sido la lucha nacional del irigoyenismo y de la lucha popular y social del peronismo. Eso fue: una venganza histórica.

Los pabellones

Ricciardino permaneció en la cárcel de Coronda hasta 1979, año en que se anunció la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que después produciría informes lapidarios respecto del trato que daban a los detenidos los carceleros de la dictadura. Después, pasó por Caseros y La Plata.

—En Coronda estuve en el histórico Pabellón 5. Las autoridades de la Gendarmería, que tenían a su cargo la cárcel, denominaban el Infierno. Nosotros éramos el Infierno; también estaban el Purgatorio y el Cielo, donde estaba el grupo de presos que traicionaban sus ideas y colaboraban. Yo estuve siempre en el Infierno, con la categoría de irrecuperable.

El hombre habla, y mucho, hace pocas pausas, y cuando las hace es para darle una pitada al cigarro. Recién entonces explica un poco más de qué se trataba toda aquella lógica de estratificar a los presos, que luego derivará en esto que es su tesis.

—Haciendo memoria, digo que nosotros nos cagábamos de risa en todo aquello. Y esa era una forma de resistencia. A pesar de la represión diaria, en medio de un clima en el que uno no sabía si al otro día se levantaba con vida, viviendo en la incertidumbre, en el Pabellón 5 construimos algo que a nuestro entender es pasional, emotivo. Y en esa forma de resistir, aparecieron dos corrientes filosóficas carcelarias, representadas en dos presos. Uno era el tomasevichismo —aludía a un abogado de Villa Constitución preso político apellidado Tomasevich— que planteaba que en cualquier momento nos íbamos de ese lugar. Pero nosotros, la mayoría, pensábamos que no era así. Que de ahí salíamos únicamente muertos. Y así aparece la otra corriente, el tenemismo, en alusión a un preso rosarino apodado Tenemos, que planteaba la resistencia.

Eso hizo ese grupo de muchachos del Pabellón 5. Como Ricciardino que estuvo siete años preso, y un año con libertad vigilada.

Y pudo volver del Infierno.