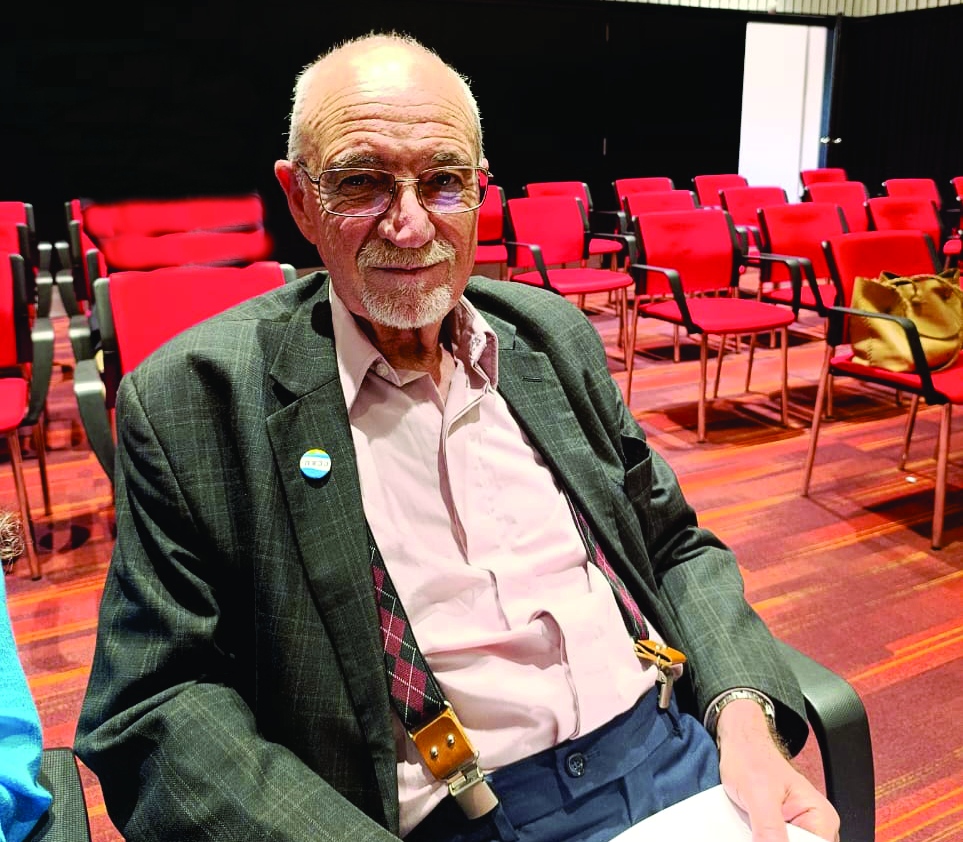

Entrevista exclusiva de Análisis Litoral

Durante años, Daniel Bentancur fue uno de los principales impulsores del Comité de la Cuenca del Río Uruguay. Fue coordinador de la Secretaría Técnica y, recientemente, designado como Asesor Estratégico del organismo. Con la experiencia de más de una década de trabajo binacional y trinacional, Bentancur repasa los avances logrados y los desafíos que aún persisten para consolidar un desarrollo sostenible e integrado en la región.

– Daniel, después de tantos años de trabajo, ¿en qué instancia se encuentra hoy el Comité de la Cuenca y qué logros destacarías?

Desde 2010 en adelante, los gobiernos locales hicieron un enorme esfuerzo por integrarse institucionalmente al Comité de la Cuenca del Río Uruguay. Primero hubo que cerrar las heridas del viejo conflicto binacional, que llegó a afectar la vida diaria de la gente. Había que salir de eso, retomar los lazos de hermandad y empezar a trabajar en conjunto. Un ejemplo claro son las plantas de tratamiento de efluentes que hoy se están construyendo. El Comité impulsó esas gestiones y fueron los intendentes del bajo Uruguay quienes se pusieron de acuerdo. Logramos que la Corporación Andina de Fomento entendiera que se trataba de una necesidad común y que sólo trabajando juntos podíamos avanzar. Uruguay cedió su tecnología y formó a los técnicos de las ciudades argentinas en el marco del Comité. Así, en lugar de seguir discutiendo, nos dedicamos a construir espacios de cooperación. Hoy existen seis plantas de tratamiento hechas con tecnología espejo de las uruguayas. Eso demuestra que se puede medir, comparar y mejorar el impacto ambiental con resultados concretos.

– ¿Qué nuevos horizontes se abrieron con la incorporación de Brasil al Comité?

Desde 2018 integramos a Brasil, a partir de la zona fronteriza entre Barra do Quaraí (Brasil), Bella Unión (Uruguay) y Monte Caseros (Argentina). Fue un paso fundamental. Logramos que se conformara un Comité Trinacional, con la participación de las cancillerías de los tres países. Esto representa un cambio histórico: pasamos de una hipótesis de guerra entre Argentina y Brasil —vigente hasta el año 2000— a una estrategia común de integración y desarrollo. Hoy, en esa misma zona, trabajamos con una visión compartida. Se crearon mecanismos de consulta permanente y programas trinacionales que demuestran que es posible pensar la soberanía como una oportunidad de paz y de desarrollo integrado.

– ¿Qué proyectos concretos están en marcha actualmente?

Uno de los principales ejes es la hidrovía del Uruguay. Queremos garantizar su navegabilidad sin alterar el ecosistema: adaptar los barcos al río, no el río a los barcos. También avanzamos en la modernización de puertos y en un cambio de mentalidad que acompañe el desarrollo con sostenibilidad. En paralelo, estamos impulsando el Corredor Biológico Trinacional, que incluye tres reservas —una por país— y aspira a ser declarado por la UNESCO como “Corredor Biológico de la Humanidad”. Este proyecto combina la protección ambiental con el desarrollo turístico, con apoyo técnico de España y Portugal. La cooperación internacional no siempre llega con dinero, pero sí con conocimiento. Y eso es lo más valioso: aprender de experiencias exitosas de desarrollo fronterizo compartido.

– Mencionaste el desarrollo turístico. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido?

El turismo es clave. Para eso hay que deconstruir viejas estructuras, como el funcionamiento de las aduanas y los controles fronterizos, que muchas veces frenan la integración. El turista no tiene frontera. Estamos en la segunda fase de un proyecto que busca demostrar que un desarrollo turístico compartido no solo es posible, sino también rentable y sostenible. Pero para lograrlo hay que cambiar la forma de pensar la frontera: no como un límite, sino como un punto de encuentro.

– ¿Qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones que trabajan en temas ambientales y de desarrollo?

Primero, no hay que pensar en términos de suma cero. Nadie gana si el otro pierde. Somos tres países que durante dos siglos se pensaron enfrentados; hay que cambiar esa mentalidad y pensarse como cuenca. También hay que aprender de los errores del pasado, como el conflicto por Botnia. Las heridas que deja una disputa ambiental mal gestionada duran décadas. Hoy tenemos una nueva etapa, con desafíos como el hidrógeno verde. Hay que debatir, controlar, participar, pero sin destruir. Todo emprendimiento industrial trae riesgos, pero también oportunidades. La clave es garantizar participación, transparencia y seguimiento ciudadano. Informarse, razonar y actuar con equilibrio entre lo emocional y lo racional.

– Finalmente, ¿cómo se puede fortalecer la formación y el arraigo en la región?

Necesitamos que los jóvenes no se formen solo para obtener un título, sino para comprometerse con la región. Faltan programas académicos con enfoque territorial y líneas de investigación que apunten a los problemas del litoral y la cuenca. Un buen ejemplo es la Universidad Técnica de Uruguay (UTEC), que transformó el modelo educativo al vincularlo con la producción regional. Argentina aún no dio ese paso, y Brasil recién comienza. El objetivo es que los jóvenes comprendan, conozcan y trabajen por la cuenca. Porque este desarrollo no tiene nacionalidad: tiene destino común.

🗞️ Entrevista: Análisis Litoral

📍 Salto R.O.U – Cuenca del Río Uruguay

CuencaDelRíoUruguay #IntegraciónRegional #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #AnálisisLitoral #EntreRíos #Corrientes #Uruguay #Brasil #MonteCaseros #BellaUnión #BarraDoQuaraí #RíoUruguay #Hidrovía #CorredorBiológico #UNESCO #CooperaciónInternacional #TurismoSostenible #Juventud #EducaciónRegional #DanielBentancur #EntrevistaExclusiva